لا تختلف التجربة الصينية طوال سبعة عقود عن لغة أهل المليار نسمة ويزيد، فكلاهما صعب جدا، فالنظام الشيوعي الذي يراقب عن كثب منذ سبعة أشهر تظاهرات عنيفة في هونج كونج للمطالبة بالديمقراطية على النمط الغربي، ويخشى اللجوء إلى سيناريو مشابه لقمع “ربيع بكين” قبل ثلاثة عقود، نجح في استنقاذ 740 مليون صيني من ربقة الفقر، وتمكن من تغيير جلده بشكل دراماتيكي من اقتصاد زراعي ريفي متخلف إلى اقتصاد صناعي بالغ التطور، معتليا قمة الهرم بين الاقتصادات العالمية.

هناك نظرية يعرفها المؤرخون جيدا، وهي أنه لكي تعرف قيمة أي حدث تاريخي، ما عليك إلا أن تنزعه من سياقه، ثم تتوقع ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم يقع هذا الحدث؟، ولو طبقنا تلك النظرية على الحالة الصينية، فما علينا إلا أن نتخيل ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم تدشن الصين في عام 1949مرحلة جديدة من تاريخها المليء بالمتناقضات.

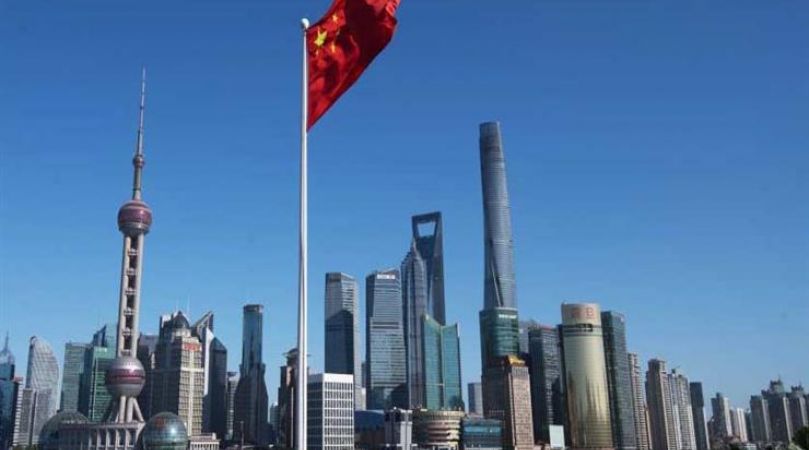

في الشهر الماضي، احتفلت الصين بعيد تأسيسها السبعين، فيما اكتفى العرب بالتهنئة وإلقاء الكلمات في السفارات الصينية المنتشرة عبر العديد من العواصم العربية، لكن أهل لغة الضاد لم يتوقفوا كثيراً أمام التجربة الصينية، الملهمة في بعض جوانبها، وخاصة فيما يتعلق بالصعود الاقتصادي، والمؤلمة في أحيان أخرى بفعل سيطرة الحزب الواحد على مقاليد الحكم والسيطرة والتوجيه.

جون ستيوارت، السفير الأمريكي لدى الصين قبيل قيام الجمهورية الصينية الجديدة، قال إن ثلاثة إلى سبعة ملايين صيني كانوا يموتون جوعا قبل سنة 1949، وإن إطعام 550 مليون انسان (عدد سكان الصين سنة 1949) ستصبح المشكلة الأزلية للصين الجديدة.

لكن، وبحلول ثمانينات القرن الماضي، انتهي زمن شح الغذاء في الصين، وقفز متوسط نصيب الفرد الصيني من الحبوب سنوياً إلى أربعمائة كيلوجرام، وباتت الصين مسؤولة عن إطعام 22 في المائة من سكان الكرة الأرضية، بسبعة في المائة فقط من الأرض المزروعة حول العالم.

وعلى مدى السنوات السبعين الماضية، سجل الناتج الإجمالي المحلي في الصين قفزات هائلة، وبلغ 13.6 تريليون دولار في عام 3018، مشكلا حوالي 16 في المائة من الاقتصاد العالمي، أي أنه زاد 175 ضعفا عن إجمالي الناتج المحلي في بداية تأسيس الجمهورية، بينما زاد دخل الفرد إلى نحو 10 ألاف دولار، أي أنه تضاعف أكثر من 500 مرة مقارنة بعام 1949.

ويظل مكافحة الفقر في الصين مصدر إلهام لكثير من دول العالم، وخاصة الدول العربية والإفريقية، حيث يرزح نصف سكان العالم تقريبا تحت نير الفقر، وأغلبهم قطعاً ينتمون لشعوب العالم الثالث، ومؤخرا صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بأن هدفه الرئيسي إخراج 100 مليون باكستاني من براثن الفقر، مستلهما التجربة الصينية.

وبعد سنوات الانتعاش والنمو المذهل، تصحو الصين اليوم على وقع معارك ضارية، أخطرها الحرب التجارية المشتعلة مع أبرز شركائها التجاريين (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، والذي يتوقع أن تكون سببا رئيسيا في دفع الاقتصاد العالمي للركود في عام 2020.

ورغم تعدد جبهات الحرب التجارية، إلا أن “سرقة التكنولوجيا” وحماية الملكية الفكرية تظل أم المعارك المستعرة بين واشنطن وبكين، حيث يتم استهداف وتحجيم عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي”، المعتبرة في الوعي الجمعي الأمريكي أخطر من ماو تسي تونج وجيشه الجرار وكتابه الأحمر.

في المقابل، يتوجس الأوروبيون خيفة من تقدم التنين الصيني، ويرتعدون من التغول الصيني على شركات التكنولوجيا الأوروبية، التي تلتهمها الشركات الصينية الواحدة تلو الأخرى.

وضمن أوراق الحرب التجارية، تبرز هونج كونج “الكعكة الصينية المفضلة”، حيث تستخدم كورقة ضغط في النزال الأيديولوجي غير المعلن.. صحيح أن المحتجين في الإقليم الصيني لديهم الحق الكامل في المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة، إلا أن واشنطن لم تفوت الفرصة كعادتها دائماً، وكانت حاضرة بقوة في هذا الملف المتأزم، والمعتبر شأنا داخليا، ونزاعا صينيا- صينيا.

وفي مقابل تلك المعضلات الشائكة، نجحت بكين في توسيع نفوذها في الشرق والغرب، وبخاصة في آسيا وأفريقيا، عبر سلاح الاستثمارات المليارية، في الوقت الذي تنسحب فيه واشنطن تدريجيا من الشرق الأوسط وتنكب على ذاتها، تنفيذا لشعار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “أميركا أولا”.

وعبر سياسة “الأمن الاقتصادي مقدم على الأمن العسكري”، وسعت الصين تواجدها في المنطقة العربية، مكتسبة حلفاء جدد، وأصبحت شريكا موثوقا به، مما دفع التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية للنمو بنسبة 28 في المائة إلى 244.3 مليار دولار في 2018.

وفي أفريقيا، جرى توسيع النفوذ الصيني أيضا، وباتت بكين أكبر شريك تجاري للقارة السمراء، باستثمارات تقارب 170 مليار دولار، وقد وجدت الدول الأفريقية، المتعطشة للتنمية والاستثمارات الأجنبية، ضالتها في مبادرة الطريق والحزام المدعومة من الصين، والتي تراهن عليها في إحداث نقلة نوعية هائلة في مشاريع النقل والطرق والسكك الحديدية “المتهالكة” في القارة الإفريقية.